Kurioses und Wissenswertes über Altötting

Von der Würdigung Altöttinger Weltkriegsveteranen

Kürzlich beschloss der Deutsche Bundestag, dass ab dem Jahr 2025 alljährlich der 15. Juni als „Tag der Veteranen“ begangen werden soll. Dieser „soll der Anerkennung und Wertschätzung der Gesellschaft für die besonderen Leistungen von Soldatinnen und Soldaten Ausdruck verleihen“, wie es in einer Pressemitteilung der Bundeswehr heißt.

Bereits in früheren Jahrzehnten machte sich die Gesellschaft Gedanken darüber, wie sie ihre Soldaten in gebührender Weise empfangen und ehren sollte. Dies geschah zumeist auf lokaler Ebene, so auch in Altötting. Im Vordergrund stand dabei in erster Linie das Gedenken an die Gefallenen und Vermissten. In der Stiftskirche wurden symbolhaft mit Birkenlaub geschmückte Heldengräber für tote Soldaten des 2. Weltkrieges errichtet, in der romanischen Vorhalle und im Kreuzgang gibt es lange Namenslisten von Altöttinger Mitbürgern, die in den beiden Weltkriegen ihr Leben ließen, auf dem Kapellplatz wurde 1928 ein Kriegerdenkmal von Franz Hoser erbaut, am Eisengreinplatz erinnert eine 1956 gefertigte Steinsäule des Bildhauers Curt Porzky an die Vermissten des 2. Weltkrieges.

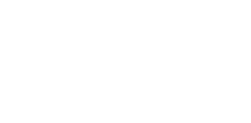

Doch auch die Zurückgekehrten, die ihr Leben für Heimat und Vaterland riskieren mussten, verdienten Lob und Dank. Daher entschloss sich der Altöttinger Stadtrat nach Ende des 1. Weltkrieges, seine Anerkennung in Form von kunstvoll gestalteten Urkunden auszudrücken. Eine davon erhielt der später stadtbekannte Bauunternehmer Hans Irpertinger (1887-1972). Darauf hieß es: „Ihr alle, die Ihr hinauszoget für das bedrängte Vaterland, die Ihr mit Mut und Kraft die Grenzen der Heimat beschützt habt, und mit Gottvertrauen alles ertruget, seid bei Eurer Rückkehr von ganzem Herzen Willkommen geheißen. Gott zum Gruß in der alten, lieben Heimat, der Ihr nun wieder gegeben seid! Gewidmet als Heimatdank für treue u. schwerste Pflichterfüllung an der Front im Weltkrieg 1914-1918 von der Stadt Altötting. Altmann, Bürgermeister.“

Irpertinger hatte durchaus Grund, Gott für seine Rückkehr aus den Gefechten zu danken. Etwa 180 Altöttingern war dieses Glück nicht beschert, sie ließen ihr Leben auf den Schlachtfeldern des 1. Weltkrieges. Rund 25 Jahre später hatte Irpertinger erneut großes Glück, als am 28. April 1945 in den letzten Kriegstagen des 2. Weltkrieges couragierte Altöttinger Bürger die hiesigen Nazigrößen verhafteten. Die SS konnte diesen Aufstand beenden und erstellte eine Todesliste der beteiligten Bürger. Auf ausdrücklichen Wunsch des NS-Kreisleiters Schwägerl kam auch Hans Irpertinger auf diese Liste. Er war zwar nicht direkt an den Verhaftungen beteiligt, doch Schwägerl nützte die Gelegenheit, sich auf diese Weise des unliebsamen, weil kritischen Irpertingers zu entledigen. Dieser wurde allerdings rechtzeitig gewarnt und konnte sich des SS-Zugriffes entziehen.

Christian Haringer

Von der Strahlkraft des „Altöttinger Waschpulvers“

Das Schlagwort „Globalisierung“ prägte jahrzehntelang die deutsche Wirtschaft, ehe es in letzter Zeit eher zum Unwort wurde. Gestörte Lieferketten, Versorgungsengpässe bei Medikamenten und nicht zuletzt die Proteste der einheimischen Bauern lenkten den Blick wieder auf eine nationale, wenn nicht sogar regionale Produktion und Wertschöpfung.

Das, was man heute wieder als erstrebenswert erachtet, war vor hundert Jahren Normalität in Altötting. Das „Adreß- und Geschäfts-Handbuch“ aus dem Jahre 1925 listet für Altötting zahlreiche Handwerksberufe auf: 9 Bäcker, 4 Buchbinder, 3 Bürstenmacher, 24 Damen- und 15 Herrenschneider, je 1 Färberei und Feilenhauerei, 4 Frisöre, 3 Hafner und Ofensetzer, 1 Korbmacher, 9 Metzgereien, 4 Mineralwasserfabrikanten, 6 Sattler, 3 Schäffler, 4 Schlosser, 3 Schmiede, 13 Schreiner, 11 Schuhmacher, 3 Uhrmacher – um mal eine kleine Auswahl der eingetragenen Branchen zu nennen. Und auch die besonderen Verhältnisse des größten deutschen Wallfahrtsortes schlugen sich im Angebot mit 4 Devotionalien-Großhandlungen, 4 Buchhandlungen, 18 Gastwirtschaften, 6 Konditoreien und 32 Wallfahrtswarengeschäften nieder.

Es sei den damaligen (wie auch den heutigen) Geschäftsleuten vergönnt, dass sie mit der „Marke Altötting“ besonders Werbung betrieben. Beliebt waren neben Andachtsgegenständen zu allen Zeiten auch Altöttinger Spezialitäten, die die Wallfahrer als eigene Andenken oder als Mitbringsel für die Daheimgebliebenen hier kauften. Das Angebot reichte von feinsten Altöttinger Lebkuchen des Wachsziehers Josef Mayer über Altöttinger Quittenbrot des Englischen Instituts bis hin zur Altöttinger Kräuteressenz der Beck´schen Apotheke.

Höchst erfinderisch zeigte sich während des Ersten Weltkrieges Kaufmann Josef Aigner, der laut Verkaufsprospekt neben seiner „Altöttinger Likörfabrik“ auch noch eine „Altöttinger Spezialitätenfabrik“ betrieb. Eine dieser „Spezialitäten“ war das „Altöttinger Waschpulver“, dem er vorzügliche Wasch- und Reinigungseigenschaften zusprach. Werfen wir einen Blick auf die Gebrauchsanweisung für die 500-Gramm-Packung: „In ca. 60 Liter Wasser löse man den Inhalt des Pakets durch Umrühren auf, stecke die schmutzige Wäsche in die Lösung und koche ca. ½ Stunde. Öfteres Umrühren ist zu empfehlen. Nach dem Kochen lasse man die Wäsche längere Zeit in der Lauge stehen. Hierauf mehrmaliges Ausspülen in klarem Wasser, wenn möglich in warmen Wasser. In der gebrauchten Lauge kann man vorteilhaft die bunte Wäsche reinigen.“ Als besonders verkaufsfördernd wurde die Verpackung gestaltet, schwebt doch hier ein überdimensioniertes Altöttinger Gnadenbild im Strahlenglanz und begleitet von zwei Putti über dem Kapellplatz.

Die geplagte Hausfrau muss also gar nicht mehr an ein Wunder glauben, wenn sie nur die Strahlkraft des Gnadenortes in die heimische Waschküche bringt. Ein Wunder ist es eher, dass sich die leere Waschpulver-Packung über 100 Jahr in irgendeinem Keller oder Dachboden erhalten hat, sodass sie hier als Anregung für diese kleine Abhandlung dienen konnte.

Christian Haringer

Von der Langzeithypothek des Metzgermeisters Hanfstingl

Häuslebauer haben es zurzeit nicht gerade leicht. Während zuerst die Corona-Beschränkungen zahlreiche Lieferengpässe mit sich brachten, führte der Ukraine-Krieg zu einer starken Verunsicherung auf dem Energie- und somit auch Heizungssektor. Neben den gestiegenen Baustoffpreisen machen zuletzt vor allem die hohen Zinsen ein Bauvorhaben zu einem immer teurer werdenden Unterfangen. Wer dennoch bauen möchte und auf eine Finanzierung angewiesen ist, dem empfehlen einschlägige Ratgeberseiten im Internet eine Kreditlaufzeit zwischen 15 und 35 Jahren.

Von solchen Zeiträumen konnte der Altöttinger Metzgermeister Matthäus Hanfstingl Mitte des 19. Jahrhunderts nur träumen. 1885 kaufte er die Metzgerei des Georg Stürzer an der Marienstraße 9. Dieser Standort gehört zu den ältesten im gesamten Stadtgebiet. Seit nachweislich 1356 befindet sich hier ein „Fleischmann“, wie es in einem herzoglichen Privileg beschrieben wird. Noch heute, nach beinahe 700 Jahren, wird in der Metzgerei „Mühldorfer“ immer noch dem gleichen Gewerbe nachgegangen wie im Mittelalter.

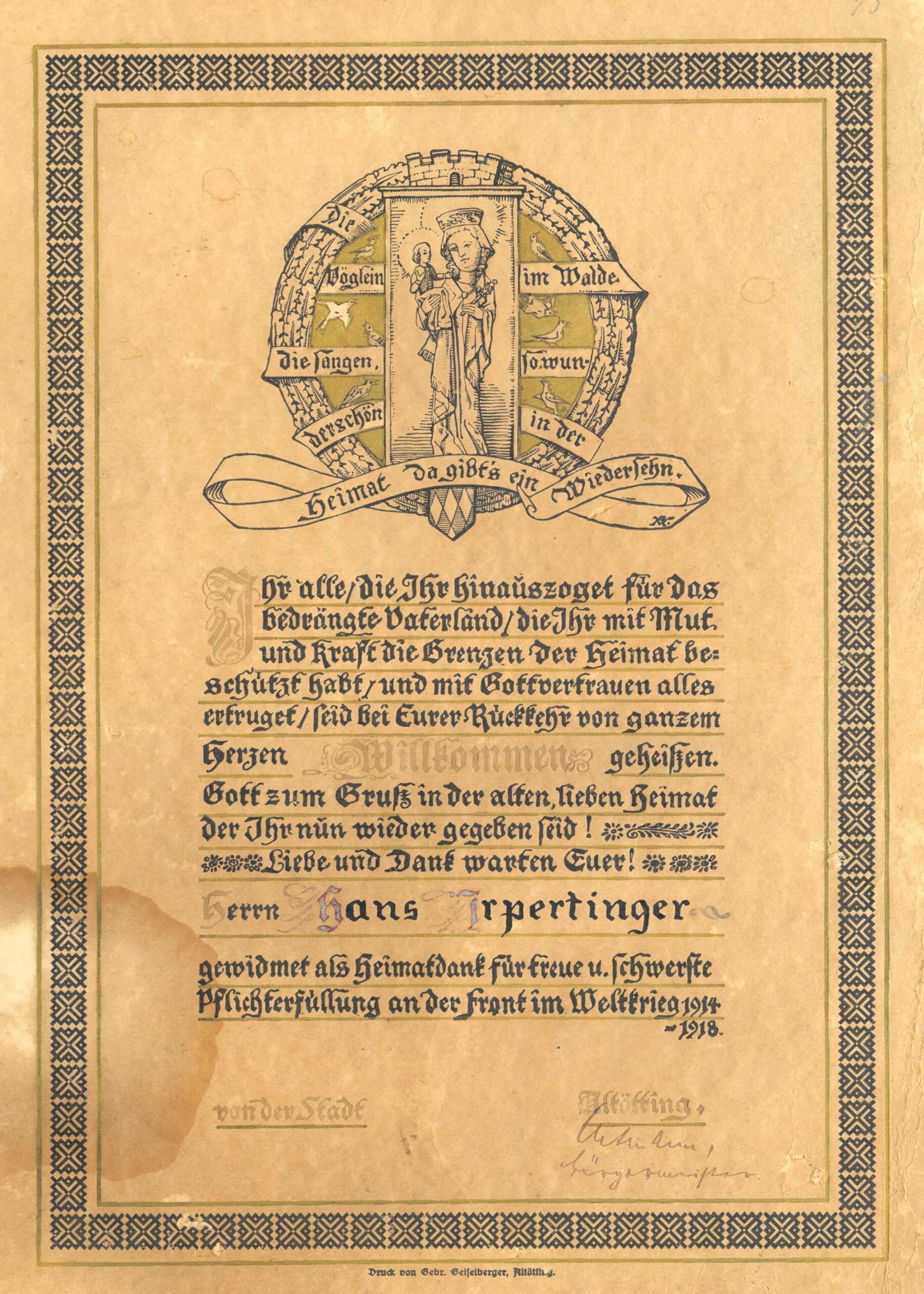

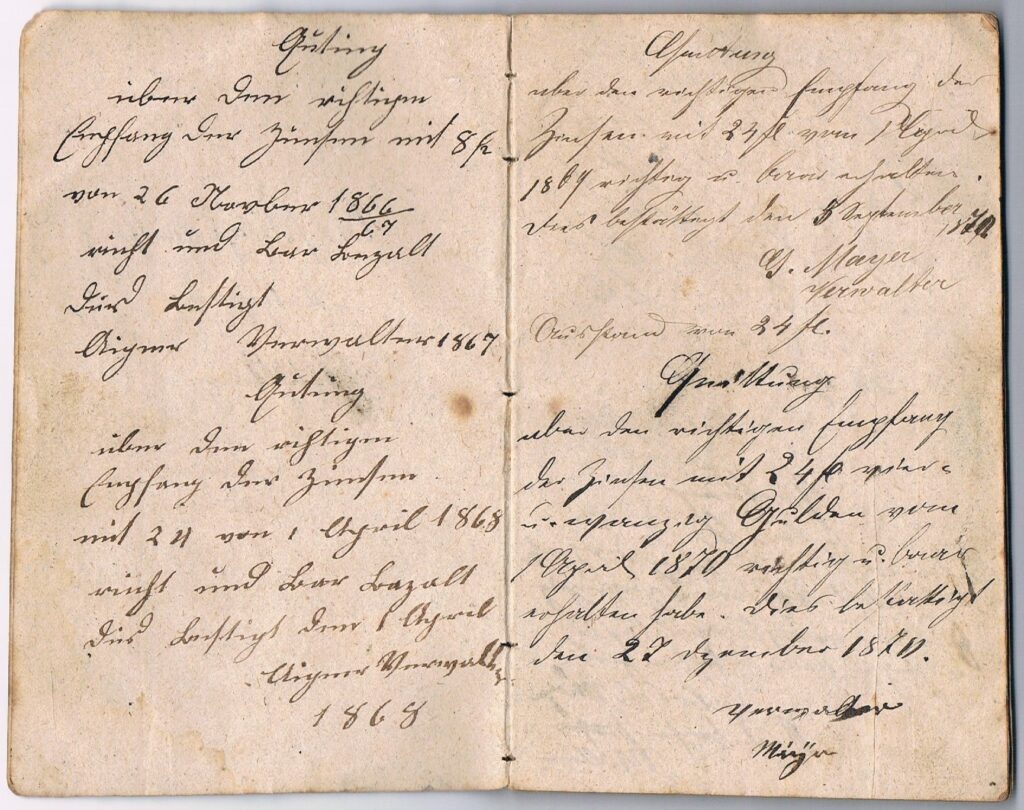

Bereits 20 Jahre vorher, wohl im Sommer 1866, nahm Hanfstingl bei der hiesigen Krankenhauskasse einen Kredit auf. Die genaue Kredithöhe und der Verwendungszweck sind nicht mehr zu erkunden, aber die Laufzeit der Hypothekenrückzahlung übertrifft bei Weitem das heute Übliche. Hanfstingl ließ sich alle Teilrückzahlungen fein säuberlich in einem Notizheft quittieren. Der erste Eintrag erfolgte wohl nach einem Dritteljahr am 26. November 1866. Der damalige Krankenhausverwalter Aigner bestätigte den Empfang von 8 Gulden. Für die darauffolgenden Jahre wurden immer 24 Gulden fällig. Nach Gründung des Deutschen Kaiserreichs 1871 erfolgte eine Währungsumstellung. 24 Gulden entsprachen dann laut Zinsbuch 41 Mark und 14 Pfennigen, einem Wert, der bis zum Kriegsende 1918 gleich blieb.

1915 starb unser Metzgermeister, sein Erbe samt Immobilien und auch Hypothekenlast gingen zuerst auf seine Frau Franziska und dann 1920 auf deren Sohn Johann Hanfstingl (1894-1969) über. Dieser zahlte fleißig seine Zinsschulden weiter ab, wie die Bucheinträge belegen. Lediglich in den Jahren 1924, 1925 und 1927 sind keinen Rückzahlungen vermerkt. Nach der Umstellung auf die Rentenmark 1923 änderte sich der Betrag auf 12,85 RM, später auf 15,43 RM. 1939 konnte Johann Hanfstingl sogar trotz dieser Belastungen einen großen Erweiterungsbau im Süden des Metzgereigebäudes errichten, das heutige Bistro „Barbarossa“ an der Hofmark.

Am 19. November 1947 kam dann der große Tag für die Familie Hanfstingl: 81 Jahre nach dem ersten Eintrag 1866 zahlte Johann Hanfstingl die letzte Rate von 257 Rentenmark und 14 Pfennig und tilgte somit die Schuld seines Vaters. Stadtkämmerer Reischer, mittlerweile schon der 16. Verwalter dieses Langzeitkredits, schrieb es mit großen Buchstaben über den Quittungsstempel: „Hypothekenrückzahlung“.

Christian Haringer

Vom Wettstreit der Wallfahrtsorte

Kundenrezensionen sind aus dem heutigen Online-Handel nicht mehr wegzudenken. Kein Wunder, denn schließlich haben es die Kaufwilligen ja meist mit einem anonymen Händler im World Wide Web zu tun. Die einzige (vermeintliche) Chance, die Verlässlichkeit der Angebote zu überprüfen, sind da die Erfahrungen früherer Kunden.

Vor einem ähnlichen Problem standen vor Jahrhunderten die gläubigen Christen, die sich in Gefahr für Leib und Leben an einen bestimmten Wallfahrtsort verloben wollten. Auch hier verließ man sich sehr gerne auf „Kundenrezensionen“. Unser Altötting ließ bereits im fünften Jahr seiner „Wallfahrtskarriere“ 1494 ein Mirakelbüchlein drucken, das 25 einzelne Wundertaten verzeichnete. Zig weiterer solcher Referenzschreiben folgten bis ins 18. Jahrhundert. Auch die großen Mirakeltafeln im Kapellumgang erfüllten diese Funktion der „Vertrauensbildung und Kundenbindung“.

Ein besonderes Wunder ereignete sich 1663 in der Tiroler Ortschaft Sillian. Der Student Thomas Hans aus Hall in Tirol verletzte am 7. Februar 1663 in Sillian den dortigen Schlosskaplan schwer und ermordete seine Haushälterin. Er wurde gefangen genommen und zum Tode verurteilt, das Urteil sollte am 27. Juli 1663 vollstreckt werden. Während seiner halbjährigen Haft im benachbarten Schloss Heinfels erhielt Hans die Möglichkeit, diverse religiöse Bücher zu lesen. Darunter befanden sich auch Mirakelberichte aus Altötting. In ihnen fand er mehrere Nachweise, dass verurteilte Straftäter durch die Fürsprache der Altöttinger Muttergottes Hilfe erfahren haben. Hans gelobte daraufhin im Falle einer Rettung eine Wallfahrt nach Altötting und lebenslang ein samstägliches Fasten. Am Tag vor seiner geplanten Hinrichtung bekam er Besuch vom Prior des in der Nähe gelegenen kleinen Wallfahrtsortes Maria Luggau, der ihm die Beichte abnahm. Der Prior schenkte dem Verurteilten auch ein Skapulier-Band der „Bruderschaft der sieben Schmerzen U. L. Frau“, das dieser über seine Brust anlegte.

Die Hinrichtung sollte in erster Linie durch das „Rädern“ erfolgen, also durch ein systematisches Zerbrechen der Gliedmaßen mittels eines schweren Wagenrades. Der Todesstoß erfolgte üblicherweise durch das Zertrümmern des Brustbeins. So sehr sich aber der Henker und sein Sohn auch anstrengten, außer ein paar Schrammen erlitt der Mörder kaum Verletzungen. Schnell sprach sich dieses Wunder herum und einen Monat später wurde der Mörder von Erzherzog Sigmund Franz mit der Auflage, dass er in einen Orden eintreten müsse, begnadigt.

Mit der Errettung des Thomas Hans begann nun der Streit um die Deutungshoheit. Am 7. September 1663 verrichtete Hans eine Dankwallfahrt nach Maria Luggau, wo seine Aussagen schriftlich festgehalten wurden. Seine Rettung wurde dabei ausschließlich dem umgelegten Skapulier zugesprochen, das er aus der Hand des Luggauer Priors erhalten hatte. Am 26. Oktober 1663 kam Hans dann nach Altötting. Auch dort wurden seine Aussagen niedergeschrieben. Der Dank gebührte hier allerdings vornehmlich dem Altöttinger Gnadenbild, dem er sich in der Haft versprochen hatte. Die Altöttinger „Wallfahrtsprofis“ schalteten schnell. Dekan Gabriel Küpfferle ließ den Bericht zusammen mit einigen anderen Wunderberichten von erretteten Straftätern in München 8.000 mal in Buchform drucken. 1664 erfolgte die zweite Auflage und es gab auch noch eine lateinische Version des Buches mit 500 Exemplaren. Von einem Skapulier aus Maria Luggau war darin nie die Rede, einzig die wirkmächtige Altöttinger Madonna wurde als Retterin dargestellt. Zusätzlich gab die Kapellverwaltung 1664 noch eine große Mirakeltafel in Auftrag, die heute immer noch an der südlichen Außenwand der Gnadenkapelle hängt. Zur Ehrenrettung der Altöttinger muss gesagt werden, dass auf diesem großformatigen Gemälde das Skapulier um den Hals des Delinquenten deutlich zu sehen ist.

Der Serviten-Orden, der die Wallfahrt in Maria Luggau betreute, bekam Wind von dieser Altöttinger Vermarktung und forderte von Hans eine schriftliche Erklärung. Dieser stellte dar, dass er in Altötting sehr wohl das Skapulier erwähnt habe, es allerdings dann keinen Eingang in die offizielle Altöttinger Berichterstattung gefunden habe. Die Luggauer begannen erst dann, die wundersame Errettung des Thomas Hans öffentlich zu vermarkten. 1666 kam es zu einer ersten großformatigen Grafik, 1667 erfolgte ein gedruckter Wunderbericht in lateinischer Sprache. Aber da waren ihnen die Altöttinger mit ihrer Erfahrung und ihrer Finanzkraft bereits vier Jahre, drei Bücher und ein Gemälde voraus.

Christian Haringer

Von Altöttinger Tagebüchern

Wenn mir früher langweilig war und ich den Drang nach der großen weiten Welt verspürte, dann begab ich mich mit Altbürgermeister Hofauer nach Rom, Loreto oder Tschenstochau. Natürlich nicht in echt, sondern quasi auf den Flügeln der Fantasie. In seinem „Tagebuch des Bürgermeisters“, das er jahrelang auf der Stadthomepage pflegte, beschrieb er neben trivialen Verwaltungstätigkeiten – sein letzter Arbeitstag am 30. April 2020 begann mit den Worten „07.55 Uhr bis 08.30 Uhr:

Im Rathausbüro. Arbeiten am Schreibtisch. Unterlagen lesen. Schriftverkehr erledigen. E-Mails beantworten. Telefonate erledigen.“ – auch nicht alltägliche Vorkommnisse wie eben diverse Dienstreisen. Man erhielt so einen umfassenden Einblick in die Arbeit der Bürgermeisters der „Kreis- und Wallfahrtsstadt Altötting“, wie Hofauer unsere Heimatstadt gerne bezeichnete.

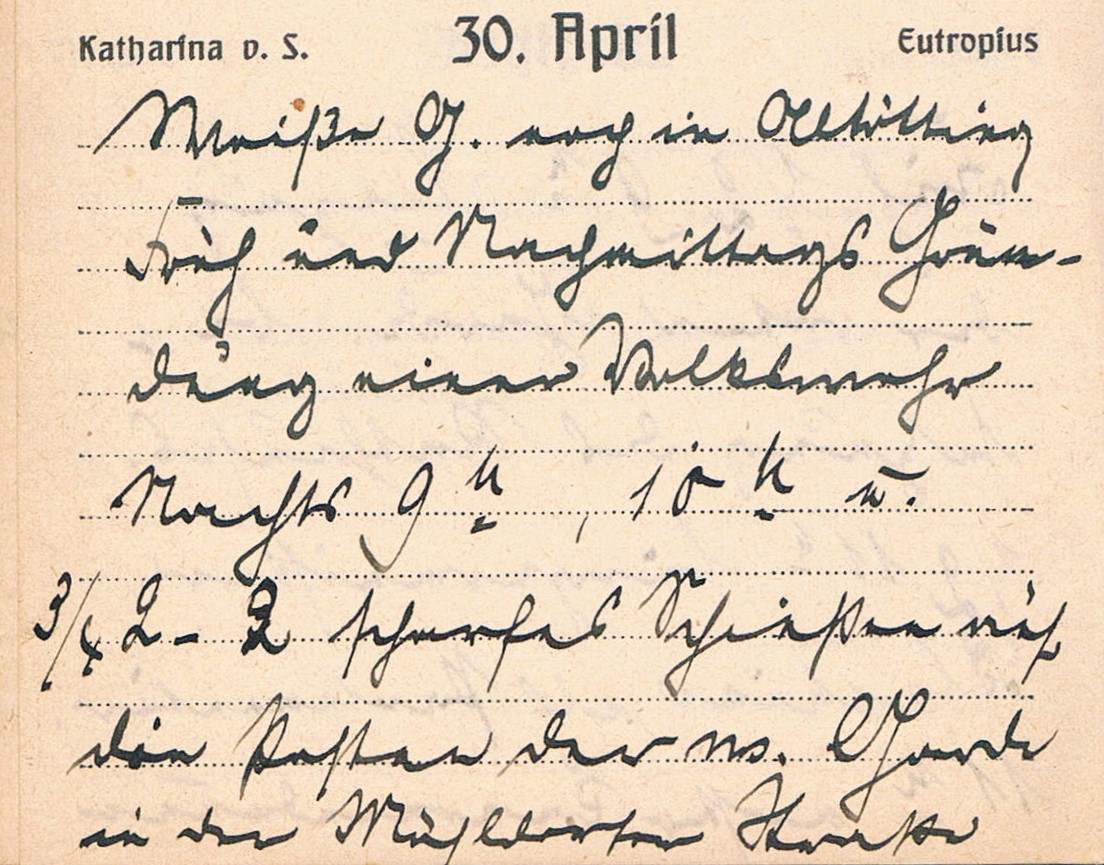

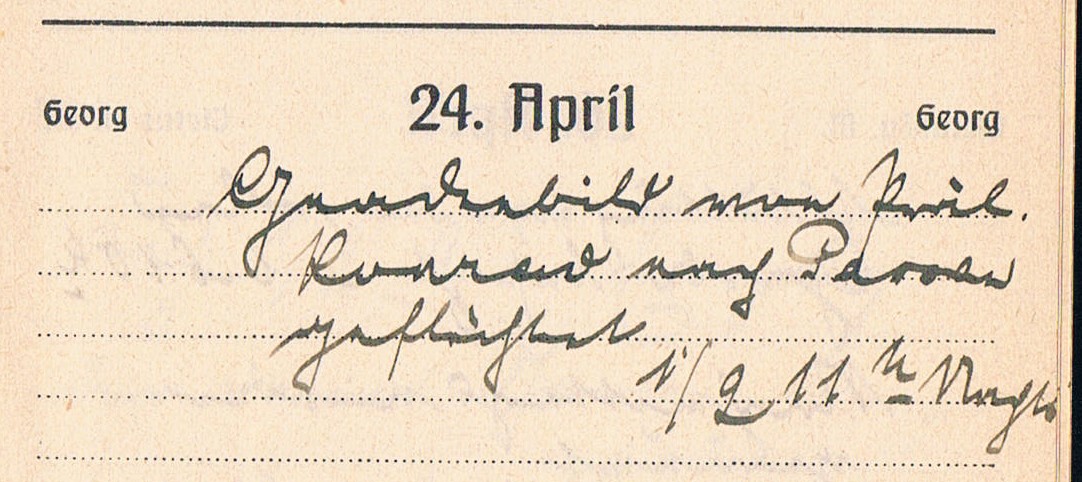

Ein ganz anderes Tagebuch liegt nun auf meinem Schreibtisch, es führt mich nicht in ferne Länder, sondern in vergangene Zeiten. Verfasst hat es der letzte königlich-bayerische Kapelladministrator Konrad Albert. Er kaufte sich 1919 für 1.60 Mark ein kleines „Jahres-Taschenbuch“, um darin Wichtiges zu notieren. Beschrieben sind allerdings nur die Seiten zwischen dem 24. April und dem 31. Mai. Was war nun in diesen wenigen Wochen geschehen, dass er es zu Papier bringen wollte? Gleich der erste Eintrag vom 24. April 1919 gibt uns Auskunft, wenn dort steht: „Gnadenbild von Präl. Konrad nach Passau geflüchtet – ½ 11 h Nachts“. Was spielte sich damals in Altötting ab? Im Zuge der revolutionären Umtriebe 1919 nach dem Ende des ersten Weltkrieges und der Errichtung einer bayerischen Räterepublik bekämpften sich im Frühjahr 1919 revolutionäre („rote“) und reaktionäre (“weiße“) Kräfte in München und ganz Bayern. Als die weißen und roten Garden sich Ende April 1919 Altötting näherten und man das Gnadenbild durch mögliche Kampfhandlungen in Gefahr sah, wurde es in einer Nacht- und Nebelaktion in die Bischofsstadt Passau gebracht und in der Gnadenkapelle eine Kopie aufgestellt.

Die Sorge war nicht unbegründet: Laut Tagebuch besetzten die Roten am 26.4.1919 gegen 10 Uhr Altötting, nachmittags marschierten sie wieder ab. Am nächsten Tag bezogen zwischen 3.30 Uhr und 19 Uhr die Weißen in Altötting Stellung. Wieder einen Tag später am 28.4. kamen um 8.30 Uhr die Roten zurück und besetzten das Rathaus. Sie nahmen einige lokale Honoratioren als Geiseln und forderten von der Stadt 25.000 Mark als Löse- und Schutzgeld. Die Altöttinger konnten diese Summe noch auf 5.000 Mark herunterhandelt, dann zogen die Revolutionäre nach einem Tag am 29.4. gegen 12 Uhr wieder ab, sodass gegen 14 Uhr die Weißgardisten wieder zurückkehrten, die den Altöttingern deutlich lieber waren als die kirchenfeindlichen Rotgardisten. Es wurde deshalb am nächsten Tag, dem 30.4.1919, eine bewaffnete Volkswehr gebildet, um die Weißen zu unterstützen. Dies war anscheinend auch notwendig, denn laut Tagebuch hörte man „nachts 9 h, 10 h und ¾ 2-2 scharfes Schießen auf die Posten der weißen Garde in der Mühldorfer Straße“. Am 2.5.1919 verließ die weiße Garde Altötting wieder und die Bürgerschutzwehr hielt erstmals selber die Nachtwache.

Den ganzen Mai über schweigt nun das Tagebuch. Erst am 31.5.1919 steht der erleichterte Eintrag: „Rückkehr des Gnadenbildes“. Noch heute erinnert ein Gedenkkreuz vor dem Franziskushaus in der Neuöttinger Straße an die feierliche Einbegleitung des Gnadenbildes zurück nach Altötting.

Christian Haringer

Vom König und seinem Bildnis

Kein Wunder, dass es von einem der bedeutendsten und einflussreichsten Altöttinger Mitbürger kein Foto und kein Bild gibt. Man hat nur vage Vorstellungen von seinem Aussehen, was den Künstlern der späteren Jahrhunderte Raum für fantasievolle Interpretationen gab. Einen Bart wird er wohl gehabt haben, seine Königskrone kann heute im italienischen Monza bestaunt werden, über sein Ende wissen wir, dass er von Krankheit und einem Schlaganfall schwer gezeichnet war, sein ursprüngliches Grab in der Altöttinger Stiftskirche kann immer noch nicht genau lokalisiert werden. Die Rede ist von König Karlmann, Urenkel Karls des Großen, König von Baiern und Italien, geboren um 830, von etwa 865 bis zu seinem Tod 880 regelmäßig „wohnhaft“ in Altötting.

Ein „Bildband“ der Barockzeit mit dem zeitgenössischen Titel „Ain und sechtzig Königen und Hertzogen auß Bayern Bildnussen. Wie selbige der Ordnung nach auffeinander gefolgt, gelebt und gestorben“, herausgegeben im Jahr 1655 von Michael Steinmayr in München, zeigt ein ganz besonderes Porträt unseres Altöttinger Königs, wenn auch völlig frei erfunden.

Gestaltet ist es in Form eines „Emblems“, einer Kunstgattung, die in der Barockzeit ihren künstlerischen Höhepunkt in ganz Europa hatte. Typisch für ein Emblem ist die Verbindung von Text und Bild. Neben einer zentralen Zeichnung verfügen Embleme immer auch über einen kurzen, sinnhaften Mottospruch, der zusätzlich noch grafisch umgesetzt wird.

Karlmann wird als älterer König mit hochaufragender Krone, eindrucksvollem Bart und prächtiger Rüstung gezeigt. In der einen Hand hält er zwei Fahnen, sie könnten sinnbildlich für seine zwei Herrschaftsgebiete Baiern und Italien stehen, die andere Hand reckt einen Siegerkranz aus Lorbeerzweigen empor. Auch das unten hinzugefügte Motto nimmt Bezug auf seine militärischen Erfolge: „Felix cui militat aether“ steht dort geschrieben – auf Deutsch: „Glücklich, für den der Himmel kämpft“.

Was damit gemeint ist, erklärt die kleine Zeichnung unter dem König, die für Embleme typische „Pictura“: Aus dunklen Gewitterwolken zucken einerseits mehrere Blitze, andererseits schwebt ein Schild vom Himmel herab, der mit dem Altöttinger Gnadenbild und einem nicht näher zu bestimmenden Bischof mit Märtyrerpalme geziert ist. Aufklärung über diese Szene liefert ein Blick in die frühmittelalterlichen „Annales Fuldensis“, die im 9. Jahrhundert wohl in Mainz entstanden sind. In dieser Chronik wird berichtet, dass im Jahr 869 Karlmann gegen ein Slawen-Heer unter der Führung eines Gundacars gekämpft haben soll. Dieser Gundacar sei zuvor ein Gefolgsmann Karlmanns gewesen. Seinen Treueeid hätte er unter anderem auf die Gebeine des Hl. Emmerams geschworen. Genau dieser Hl. Emmeram sei nun während der Schlacht auf einem Schild am Himmel erschienen und habe Gundacar für seinen Treuebruch bestraft, indem er ihm seiner Kraft beraubt habe.

Der Künstler dieses Emblems wollte mit seiner Gestaltung zum Ausdruck bringen, dass die Frömmigkeit eines Herrschers einen Krieg zu seinen Gunsten entscheiden kann – die möglichst getreue bildliche Darstellung unseres Altöttinger Mitbürgers Karlmann war dagegen nebensächlich.

Christian Haringer

Von Panzersperren und Deckungsgräben

Seit über einem Jahr tobt nun der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Plötzlich redet die deutsche Politik über Waffenlieferungen in Kriegsgebiete, über eine massive Erhöhung des Wehretats und auch über den Ausbau des Zivilschutzes. Luftschutzbunker sollen wieder aktiviert oder neu angelegt werden und die deutsche Bevölkerung wird aufgerufen, für mindestens zwei Wochen Lebensmittel und andere nötige Gegenstände zu Hause aufzubewahren. Kurzfristig war von einem drohenden 3. Weltkrieg die Rede.

Werfen wir einen Blick zurück in die Zeit des 2. Weltkrieges. Auch wenn es in Altötting selbst keine Kampfhandlungen gab – auch damals beschäftigte sich die Stadtverwaltung mit möglichen Luftangriffen oder feindlichen Panzervorstößen. Seinerzeit arbeitete Ludwig Kefer als Polizeihauptwachtmeister im Rathaus, er war zugleich auch Mitglied in der Ortsgruppe des Reichsluftschutzbundes. Das Ausbildungsprogramm dieser Vereinigung, die 1944 in die NSDAP eingegliedert wurde, umfasste das luftschutzmäßige Herrichten der Häuser und Wohnungen, Brandbekämpfung, Gasschutz, Erste Hilfe sowie das Meldewesen im Ernstfall.

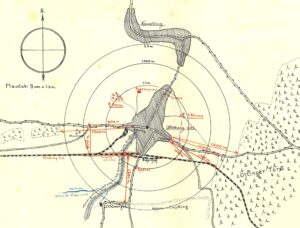

In Kefers Nachlass befindet sich ein handgezeichneter Plan, der als einfache Verteidigungsskizze Altöttings angesehen werden darf. Auf den überörtlichen Straßen nach Neuötting, Burghausen, Trostberg und Burghausen sind am Ortseingang mögliche Panzersperren bzw. Kontrollpunkte eingezeichnet. In den letzten Kriegstagen wurde so eine Sperre tatsächlich errichtet. Die Engstelle zwischen dem ehemaligen Café Hiermeier und der jetzigen Buchhandlung Naue im alten Postgebäude wurde mit Kesselwagen der Firma Esterer verbarrikadiert, um amerikanischen Panzern, die sich damals am Nordufer des Inns in Stellung brachten, ein mögliches Vorrücken auf den Kapellplatz zu erschweren.

Außerdem weisen in der Karte Pfeile mit Kilometerangaben die Richtung zur nächstgelegen Deckung – sei es der weitläufige Öttinger Forst im Osten, die bewaldeten Graminger Höhen im Süden oder nur die dürftige Vegetation bei den „Acht Bäumen“ im Nordwesten der Stadt. Selbst die Wassergräben entlang des Sickenbaches in der Osterwies wurden als Deckung eingezeichnet genauso wie die Bahntrasse Mühldorf-Burghausen.

Gottseidank blieb Altötting von gegnerischen Luftangriffen oder Bodenbeschuss verschont. Das war beileibe nicht selbstverständlich. Die nahe gelegenen Anlagen der Rüstungsindustrie in Gendorf waren durchaus lohnende Ziele für feindliche Bomber. Im Öttinger Forst waren deshalb auch 1944 Vernebelungsanlagen errichtet worden, die von russischen Kriegsgefangenen bedient werden mussten. Bei den häufigen Fliegeralarmen im Frühjahr 1945 wurde Nebelsäure in den Baumwipfeln versprüht, die den Angreifern die klare Sicht auf ihre Ziele nehmen sollte.

Dank des mutigen Einschreitens vor allem des damaligen Chefarztes der Alt-Neuöttinger Lazarette Dr. Thyroff wurden gegen Kriegsende alle deutschen Kampfverbände aus der Stadt entfernt und Altötting als Lazarettstadt ausgewiesen. Große Tücher mit aufgemalten roten Kreuzen signalisierten den alliierten Bombern, dass sie laut internationalem Kriegsrecht die Stadt mit ihren Krankenhäusern und Verwunderten vor Angriffen zu verschonen haben. Die hiesigen Mitglieder des Reichsluftschutzbundes mussten daher gottlob ihre erlernten Kenntnisse der Brandbekämpfung und des Gasschutzes nie im Ernstfall in Altötting anwenden.

Vom Trittbrettfahrer aus Köpenick

„Enkeltrick“ und Schockanrufe, falsche Polizisten und überteuerte Maskendeals – jede Epoche hat ihre Betrüger und ihre Ganoven. Im wilhelminischen Preußen der Jahrhundertwende war es der Schuhmacher Friedrich Wilhelm Voigt, der als „Hauptmann von Köpenick“ einige Tage lang seine Mitbürger an der Nase herumführte. Sein forsches Auftreten in Verbindung mit einer Offiziersuniform ließ im militaristisch geprägten Kaiserreich keine Zweifel an seiner vorgespielten Autorität aufkommen. Als „Hauptmann“ verkleidet stellte er sich am 16. Oktober 1906 an die Spitze einiger zufällig auf der Straße aufgegriffener Soldaten, marschierte mit ihnen zum Rathaus von Köpenick vor den Toren Berlins, verhaftete kurzerhand den Bürgermeister und machte sich mit dem Inhalt der Stadtkasse aus dem Staub. Er erbeute 3557,45 Mark, die er dem Stadtkämmerer auch noch sauber quittierte (heute etwa 23.000 Euro). Nach 10 Tagen konnte Voigt zwar gefasst werden, doch die Gunst der Menge war auf seiner Seite. Schon bald kursierten gedruckte Berichte seiner kaltschnäuzigen Tat, Theaterstücke wurden verfasst und Filme wurden gedreht – unter anderem mit Heinz Rühmann und später mit Harald Juhnke in der Titelrolle.

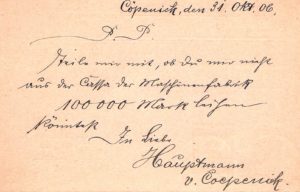

Der Ruf dieser „Köpenickiade“ reichte innerhalb weniger Tage sogar bis ins über 600 km entfernte Altötting, wo ein Trittbrettfahrer auf sehr plumpe Weise auch hier sein Glück versuchte. Am 31. Oktober 1906 erhielt Herr Martin Seidel, seines Zeichens Buchhalter in der Altöttinger Maschinenfabrik Esterer, eine ordnungsgemäß frankierte Postkarte mit folgender Aufschrift: „Cöpenick, den 31. Okt. 1906. Teile mir mit, ob Du mir nicht aus der Cassa der Maschinenfabrik 100.000 Mark leihen könntest. In Liebe, Hauptmann v. Coepenick.“

Wir können wohl getrost davon ausgehen, dass Buchhalter Seidel den Betrug schnell durchschaut hat – zumindest blieb der angehängte Rückantwortschein der Postkarte unbenützt. Zu offensichtlich waren die Hinweise auf einen Jux: Die Karte war in Altötting abgestempelt, am Absendetag befand sich der wahre „Hauptmann“ Voigt bereits in Berliner Polizeigewahrsam und die geforderten 100.000 Mark (heute etwa 650.000 Euro) waren dann doch zu viel. Der wichtigste Hinweis auf einen anderen Verfasser dürfte wohl der zärtliche Gruß „In Liebe“ sein – wenn sich da nicht mal eine verschmitzte junge Altöttingerin einen harmlosen Scherz mit ihrem „Schatz“ gemacht hat! Schade, dass wir nie erfahren werden, was Herr Seidel an diesem Tag der Schreiberin statt der hohen Geldsumme als Ersatz nach Hause mitgebracht hat.

Christian Haringer

Von der Musik des 24. September 1944

Der 24. September wird in Altötting eher mit dem Gedenktag des Heiligen Ruperts in Verbindung gebracht. Mit dem Ehrenkanonikatsstift St. Rupertus für pensionierte Priester und mit der Rupertikapelle in der Pfarrei St. Josef verfügt die Wallfahrtsstadt über zwei prominente Einrichtungen, die dem „Apostel der Bayern“ geweiht sind.

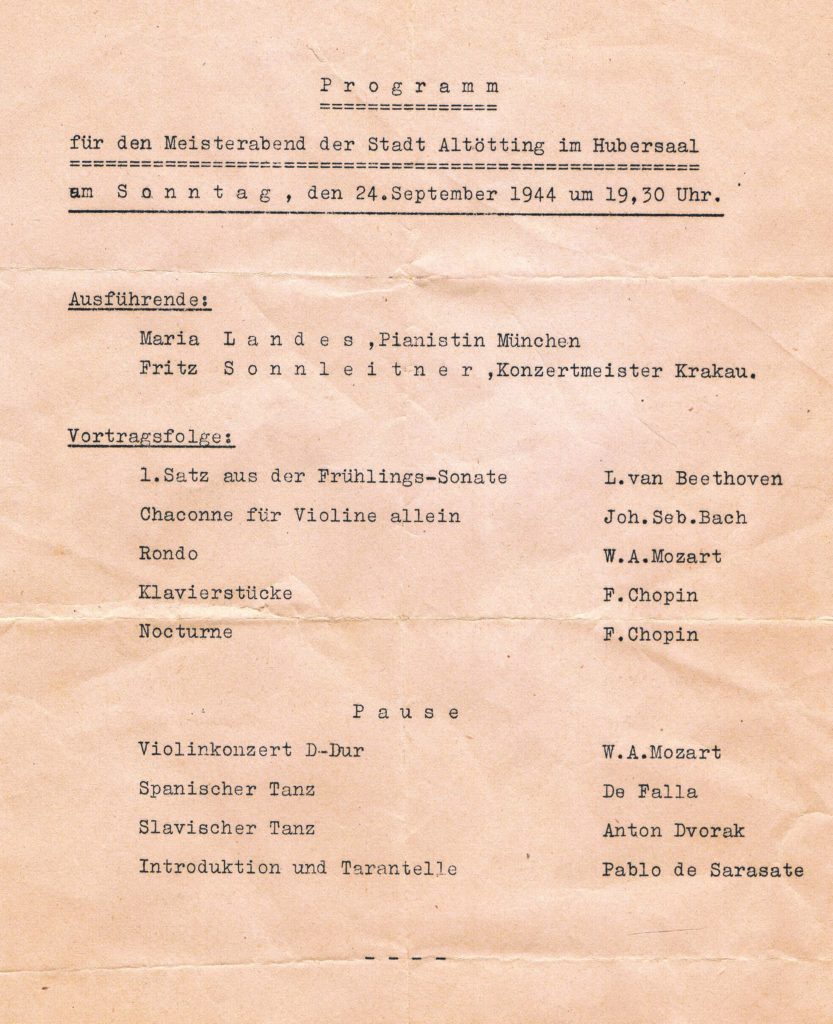

1944 dagegen, mitten in der Endphase des 2. Weltkrieges, gab es am 24. September, einem Sonntag, zwei musikalische Ereignisse, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Blicken wir zuerst nach Altötting: Um 19.30 Uhr lud die Stadt Altötting zu einem „Meisterabend“ in den Hubersaal an der Burghauser Straße ein. Zwei international bekannte Künstler gaben sich die Ehre, in Altötting aufzutreten: Maria Landes (spätere Landes-Hindemith) und Fritz Sonnleitner. Maria Landes (1901-1987) war zu diesem Zeitpunkt eine gefeierte Pianistin, die sich dann später als Professorin an der Musikakademie in München einen Namen als Musikpädagogin machte. Der Geiger Fritz Sonnleitner (1920-1984) dagegen war ein waschechter Altöttinger, der im Genossenschaftsbau an der Trostberger Straße aufwuchs und der sein musikalisches Talent vom Vater geerbt hatte, der als Trompeter in der Stadtkapelle Schacherbauer mitwirkte. Er wurde auf dem überlieferten, schlichten Programmzettel als „Konzertmeister Krakau“ vorgestellt. Diese Stelle trat er erst zwanzigjährig 1940 an, kriegsbedingt musste er sie 1944 aufgeben. Nach fünfjähriger russischer Kriegsgefangenschaft war Sonnleitner ab 1950 Konzertmeister bei den „Münchner Philharmonikern“. Daneben gründete er 1958 das bekannte „Sonnleiter-Quartett“. Die Sonnleitnerstraße im Münchner Norden erinnert noch heute an diesen musikalischen Sohn Altöttings.

Beinahe als Kontrastprogramm zum bitteren Kriegsgeschehen im September 1944 liest sich die Liedfolge: „Frühlings-Sonate“ von Beethoven, „Rondo“ von Mozart, „Nocturne“ von Chopin, dazu noch temperamentvolle spanische, slawische und italienische Volkstänze. Sicherlich halfen die fröhlichen Klänge die Besucher, unter ihnen vielleicht auch verwundete Soldaten aus den Alt-Neuöttinger Lazaretten, für eine gewisse Zeit auf andere Gedanken zu bringen und die Kriegssorgen in den Hintergrund treten zu lassen.

100 Kilometer westlich von Altötting gab es zur gleichen Zeit ein anderes Musikereignis. Ebenfalls am 24. September 1944 erfolgte im Konzentrationslager Dachau die heimliche Uraufführung der so genannten „Dachauer Messe“. Der Benediktinerpater Gregor Schwake (1892-1967) hatte diese Komposition für Männerchor und Blechbläser in den Wochen zuvor im „Priesterhäftlingsblock“ des KZ geschaffen, wo die Nazis Ende 1940 alle inhaftierten Geistliche aus sämtlichen Lagern zusammenlegten. Schwake gilt als einer der Vorreiter des liturgischen Volksgesangs, welcher erst nach den Gottesdienstreformen des 2. Vatikanischen Konzils allgemein eingeführt wurde. Im Rahmen einer NS-Aktion gegen Ordensleute wurde er im Oktober 1943 verhaftet und später nach Dachau gebracht, wo er unter anderem den Priesterchor leitete und als Organist in der Barackenkapelle eingesetzt war. Seine „Dachauer Messe“ galt lange Zeit als verschollen und wurde erst 1995 wiederentdeckt und 1997 erstmals öffentlich aufgeführt.

Wie sehr auch die Musik in beiden Fällen möglicherweise ihre heilende Wirkung entfalten konnte, am nächsten Tag, dem 25. September 1944, wurden die Altöttinger wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. An diesem Tag erfolgte der „Erlass des Führers über die Bildung des Deutschen Volkssturms“, in dem „alle waffenfähigen Männer im Alter von 16 bis 60 Jahren“ aufgerufen wurden, „den Heimatboden mit allen Waffen und Mitteln zu verteidigen“.

Vom Fotoalbum eines Seligen

Die Abläufe einer Papstwahl sind festzementiert in den Protokollbüchern des Vatikans: Konklave, weißer Rauch, Bekanntgabe auf der Loggia des Petersdom und freudiges Erwarten durch die anwesenden Gläubigen, die sich auf dem Petersplatz bis weit hinein in die Via Della Conciliazione versammeln. So war es 2005 bei Benedikt XVI. und auch 2013 bei Papst Franziskus. Und doch gab es einen entscheidenden Unterschied zwischen diesen beiden Papstwahlen, den Korrespondenten der Nachrichtenagentur AP auf zwei Fotos festgehalten haben. Beide Male stand der Fotograf an derselben Stelle. 2005 blickte er über die neugierig gestreckten Köpfe der Gläubigen hinweg zum Petersdom. Acht Jahre später die gleiche Menschenmenge, doch auf dem Pressefoto sieht man hunderte von Smartphones, Tabletts oder Digitalkameras, die in die Höhe gehalten wurden, um den Moment der Papstvorstellung einzufangen. Wie schnell die Zeiten sich ändern! Wo früher geklatscht wurde, wird heute geknipst – billionenfach.

Noch weniger Fotos gab es zwischen den beiden Weltkriegen in den 1930er Jahren. Erinnerungsbilder aufzunehmen war noch etwas für Profis und ein kostspieliges Unterfangen, denn die erste, leicht zu handhabende Kleinbildkamera der Welt wurde erst 1925 auf der Leipziger Frühlingsmesse vorgestellt, ein Gerät mit dem Namen „Leica“. Noch kostete eine Kamera mehr als ein durchschnittliches Monatsgehalt. So verwundert es nicht, dass sich von einem der größten Ereignisse, die Altötting im 20. Jahrhundert zu verzeichnen hat, kaum private Fotoaufnahmen erhalten haben.

Zwischen dem 28. August und dem 6. September 1930 begingen die Altöttinger die Feierlichkeiten für „ihren“ Bruder Konrad, der am 15. Juni 1930 von Papst Pius XI. in Rom seliggesprochen worden war. Zehnttausende strömten in diesen Tagen nach Altötting, um dem neuen Seligen zu huldigen und vielleicht auch einen Blick auf seinen Sarg und die anwesenden Ehrengäste zu werfen. Und die Pilger wollten diese Erinnerungen auch im Bild festgehalten mit nach Hause nehmen. Doch die allerwenigsten hatten damals einen Fotoapparat. Um dennoch die feierlichen Ereignisse für die Nachwelt zu bewahren, gaben die „Wasserburger Lichtbildwerkstätten“ des Fotographen Josef Käser ein reich bebildertes Album heraus, das die wichtigsten Programmpunkte der Festwoche beinhaltete, allen voran den Festumzug, in dem der Sarkophag des neuen Seligen mit einem Pferdegespann durch die geschmückte Stadt gefahren wurde. Ordensleute, Honoratioren, Schulen, Vereine, Kindergruppen und gläubiges Volk begleiteten die Kutsche.

Das aufwändig gestaltete Album war damals sicher kein billiges Andenken, sondern vielmehr ein kostspieliges Erinnerungsstück. Das vorgestellte Exemplar stammt aus der aufgelösten Niederlassung der Maristen-Schulbrüder in Cham, wo es 90 Jahre sorgsam aufbewahrt wurde. Ob wohl die Abermillionen Digitalfotos, die 2013 auf dem Petersplatz vom neuen Papst Franziskus gemacht wurden, in 90 Jahren noch auf irgendwelchen Computern abgespeichert sind? Es wäre wahrlich ein Wunder!

Christian Haringer

Von Ehrenzeichen und Postwertzeichen

„Ehre, wem Ehre gebührt“ – diesen Spruch kennt man, doch wie kann man einem verdienten Kind der Stadt die Ehre erweisen, die im besten Fall noch über dessen Tod hinaus besteht? Ehrenbürgerwürden sind da ein probates Mittel, zu denen Kommunen gerne greifen, um einen honorigen Mitbürger zu ehren. Oder Denkmäler, Straßennamen und Gebäudebezeichnungen. Werfen wir einen kurzen Blick in unsere Heimatstadt Altötting und picken uns als Beispiel Papst Benedikt XVI. heraus. In Altötting gibt es einen Papst-Benedikt-Platz, eine Papst-Benedikt-Statue, das „Haus Papst Benedikt“ und den Ehrenbürger Papst Benedikt, auch wenn er selbst nicht in Altötting, sondern im 15 km entfernten Marktl am Inn geboren ist.

Für den waschechten Altöttinger Ferdinand Weishartinger, vulgo „Weiß Ferdl“, war man ähnlich aktiv: Neben der Gedenktafel an seinem Geburtshaus gibt es die Weiß-Ferdl-Straße, die Weiß-Ferdl-Mittelschule und noch ein kleines Denkmal an der Burghauser Straße.

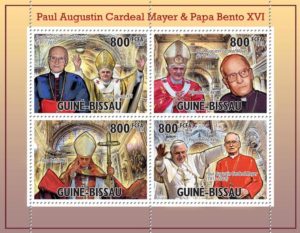

Ein einziger gebürtiger Altöttinger hat aber etwas geschafft, was bisher vor ihm noch keinem gelungen ist: Er grüßt von einer Briefmarke! Und jetzt wird es exotisch, müssen wir doch ins knapp 6.500 km entfernte Land Guinea-Bissau reisen, an der westafrikanischen Küste gelegen zwischen Senegal und Guinea und bekannt für seine Cashew-Nüsse. Unter Philatelisten hat das kleine Land einen guten Ruf für seine farbenfrohen, riesigen Briefmarken, die zu allen möglichen und unmöglichen Anlässen aufgelegt werden.

Einer dieser Anlässe war der Tod von Kardinal Paul Augustin Mayer. Der frühere Abt des Benediktinerklosters Metten wurde 1971 in den Vatikan berufen und später zum Kardinalpräfekt der Kongregation für den Gottesdienst und die Sakramentenordnung ernannt. Mayer starb am 30. April 2010 im Alter von 99 Jahren, er war somit der Älteste im Kardinalskollegium. Das Licht der Welt erblickte Mayer dagegen am 23. Mai 1911 in Altötting. Auch wenn seine Familie – sein Vater war königlich-bayerischer General – schon bald nach Laufen verzog, seiner Geburtsstadt Altötting blieb Mayer ein Leben lang treu. So ziert das Altöttinger Gnadenbild sein Kardinalswappen – und sein Konterfei eben seit 2010 eine Briefmarke.

Vom Fasching hinter Klostermauern

Fasching, Fasnacht, Fastelovend oder Karneval – egal, wie die närrische Zeit auch genannt wird, die unterschiedlichen Namen beziehen sich alle auf die anschließende Fastenzeit, denn jedes Jahr gilt aufs Neue: „Am Aschermittwoch ist alles vorbei!“ Der „Abend vor dem Fasten“ („Fasnacht“, „Fastelovend“) war daher von jeher der Höhepunkt des Faschings, denn schließlich hieß es am nächsten Tag, dem „Fleisch, leb wohl“ zu sagen, auf Lateinisch eben „Carne vale!“.

Bereits der spätantike Kirchenlehrer Augustinus hat in seiner Schrift „Vom Gottesstaat“ als Gegenbild die Herrschaft des Teufels gezeichnet, die letztendlich untergehen muss. Die Kirche gestattete demnach im Mittelalter während des Faschings auch kirchenkritische, gotteslästernde Auswüchse, da ja allen am Aschermittwoch ganz deutlich vor Augen geführt wurde, dass die rechte göttliche Ordnung wieder eingekehrt war.

So verwundert es nicht, dass auch in Altötting Kirche und Fasching kein Widerspruch war. Gerade auch in den Klöstern wurde und wird die närrische Zeit angemessen begangen. Die Chronik des Provinzhauses Heilig Kreuz verzeichnet dazu regelmäßig entsprechende Einträge wie aus dem Jahr 1953: „Lustige Schwestern bereiten uns einen recht netten Unterhaltungsabend an Fasching. Besonders die letzte Nummer des Programms überrascht alle: „Wie schön es einst war“. Wir mussten Tränen lachen.“

Und auch bei den Englischen Fräulein ging es einst hoch her, vor allem die Schülerinnen des Pensionats ließen sich jedes Jahr für die gesamte Klasse eine besondere, einheitliche Maskerade einfallen. Damit die Eltern zu Hause auch etwas vom Faschingstreiben hinter den Klostermauern mitbekamen, ließ man Ansichtskarten drucken, die dann in ganz Bayern verschickt wurden.

Zwei dieser Karten seien hier kurz vorgestellt: 1913 sehen wir alle Mädchen mit Blumenschürze, weißem Kragen und altmodischer Rüschenhaube. 1923 ging man „mit der Zeit“, denn die Mädchen schmückten sich mit Zeigerblatt, Pendelgewichten und einem Rocksaum aus Ziffern. Bei beiden Kostümen drängt sich aber leicht der Verdacht auf, dass es nicht nur um das Feiern des Faschings ging, sondern auch um eine Demonstration der erlernten Nähkenntnisse. Strahlte hier die „rechte Ordnung“ schon etwas in die Faschingszeit hinein?

Christian Haringer

Von der Schneekugel als Museumsstück

Wer träumt nicht davon, das große Flohmarktschnäppchen zu machen, das sich dann als echtes Kunstwerk und Museumsstück herausstellt? TV-Formate wie „Kunst & Krempel“ oder „Bares für Rares“ ziehen daraus ihren Reiz und ihre Beliebtheit beim Publikum. Deshalb mein Rat, quasi als topsicherer Anlage-Tipp: Kaufen Sie sich eine Altöttinger Schneekugel! Ein Design-Objekt mit großer Vergangenheit!

Oder wussten Sie schon, dass die ersten Schneekugeln kurz vor 1900 vom Wiener Chirurgie-Instrumenten-Mechaniker Erwin Perzky hergestellt wurden? Eigentlich wollte er die Beleuchtungsverhältnisse bei Operationen verbessern. Er hatte das alte Prinzip der „Schusterkugel“ im Kopf, also der mit Wasser gefüllten Glaskugel, die das Licht einer hinter der Kugel aufgestellten Kerze besonders gleichmäßig streute. Um die Reflexion des Lichts noch zu erhöhen, fügte er dem Wasser Metallspäne bei. Und dabei kam ihm die Idee mit dem Schnee. In Ermangelung eines solchen griff er zu einigen Grieskörnern und füllte sie zusammen mit einer zufällig herumstehenden Miniatur der Mariazeller Wallfahrtskirche in eine Wasserkugel – und fertig war der erste Prototyp!

Vom österreichischen Mariazell, einem der „Shrines of Europe“, ist es nicht mehr weit bis unserem bayerischen Altötting und seinen Schneekugeln. Mehrere Generationen von Wallfahrern hatten sie regelmäßig im Gepäck, als sie frohgestimmt den Gnadenort wieder in ihre Heimatorte verließen. Wie die heutigen Verkaufszahlen bei den einschlägigen Devotionalienläden liegen, entzieht sich meiner Kenntnis, der Preis beläuft sich im Schnitt auf 5,90 Euro. Bei Ebay gibt´s die gebrauchten schon deutlich billiger für 1 Euro.

Und ich sage es noch einmal: Schlagen Sie zu! So günstig kommen Sie nie mehr an ein echtes Museumsstück. Denn eines der bayerischen Top-Museen, das weltweit geachtete Bayerische Nationalmuseum in München, hat ungelogen fünf Altöttinger Schneekugeln in seinen Beständen, fein säuberlich inventarisiert: Nummer 2005/201.120, Nummer 2005/201.121, Nummer 2005/201.146, Nummer 2005/201.147 und Nummer 2014/85. Ein Mitarbeiter des Museums hat die Objekte gewissenhaft untersucht und vermessen. Sie stammen allesamt aus dem letzten Viertel des 20. Jahrhunderts, sind zwischen 7 und 8,5 cm hoch und aus Plastik und Styropor gefertigt. Was mich allerdings am meisten verblüfft, ist die ermittelte Befüllung: Einmal „Seifenwasser“ und viermal „Wasser (destilliert)“ steht im entsprechenden Registereintrag, der im Internet einsehbar ist. Da muss man schon ein echter Kunstexperte sein, um diesen Unterschied zu erkennen!

Das hier abgebildete Exemplar stammt aus der „Schneekugel-Sammlung Haringer“, die sich gerade im Aufbau befindet, Inventarnummer 1.

Christian Haringer

Von der Altöttinger Spruchkammer und ihren „Persilscheinen“

Was machten in der „guten alten Zeit“ die jungen Burschen, wenn sie den Einberufungsbefehl zum Militär erhielten? Sie rückten in die Kaserne ein und hatten nicht selten eine alte Persilschachtel im Gepäck, denn schließlich wollte die Zivilkleidung, die nun für einige Zeit nicht mehr benötigt wurde, nach der Einkleidung ins Feldgrau nach Hause geschickt werden. So wurde im Soldatenjargon aus dem damaligen „Gestellungsbefehl“ sehr schnell der „Persilschein“.

Einen ganz anderen „Persilschein“ bekam am 18. September 1946 die kaufmännische Angestellte Fräulein Anni Brandl, wohnhaft in Altötting in der Neuöttinger Straße 10. Wir wissen nicht, ob es für sie überraschend war, als sie auf der Postkarte las: „Auf Grund der Angaben in Ihrem Meldebogen sind Sie von dem Gesetz zur Befreiung von Nationalsozialismus und Militarismus vom 5. III. 1946 nicht betroffen.“ Erleichtert wird sie wohl auf jeden Fall gewesen sein. Unterzeichnet hat die Karte Herr Karl Förg, seines Zeichens „Der öffentliche Kläger bei der Spruchkammer Altötting“.

Was war der Hintergrund? Im Rahmen der Entnazifizierungsmaßnahmen nach dem 2. Weltkrieg wurden von der bayerischen Staatsregierung in enger Zusammenarbeit mit der amerikanischen Besatzungsmacht in jedem Landkreis so genannte Spruchkammern eingerichtet. Jeder Deutsche über 18 Jahre musste auf einem Fragebogen auflisten, welche Rolle er im 3. Reich gespielt hatte, zum Beispiel, welchen Parteiorganisationen er angehört hatte. Anhand dieser Angaben wurde er dann einer von fünf Kategorien zugeteilt, die von „1. Hauptschuldiger“ über „3. Minderbelasteter“ bis hin zu „5. Entlasteter“ reichten.

Im Landkreis Altötting gestaltete sich die Spruchkammer-Arbeit als ziemlich schwierig. Zuerst mangelte es an Bürgern, die bereit waren, diese Arbeit auf sich zu nehmen, musste man doch Gefahr laufen, den Missmut oder Zorn seiner Mitmenschen auf sich zu ziehen. Es dauerte Monate, bis man endlich im September 1946 die Posten besetzen konnte. Vorsitzender war der zugezogene Politiker Max Heydemann aus Perach, die Aufgabe des Klägers übernahm der 2. Bürgermeister von Neuötting Karl Förg. Die Arbeit der Spruchkammer war recht diffizil und schließlich konnte man es keinem recht machen. Die Militärregierung wetterte, dass man viel zu lasch mit den Nazigrößen im Landkreis umging: „Wenn die lokale Spruchkammer das Entnazifizierungsgesetz weiter so ausübt, werden am Ende nur Adolf Hitler und seine höchsten Minister schuldig sein.“ Andererseits schimpften die Einheimischen, dass in Altötting deutlich höhere Geldstrafen verteilt wurden als in den umliegenden Landkreisen.

Unserem Fräulein Brandl konnte all das ziemlich egal sein, hatte sie es doch nun mit diesem Schreiben schwarz auf weiß, dass sie zu den „Entlasteten“ gehörte. Und das war wichtig, denn nur mit dieser Bescheinigung war es möglich, eine Wohnung zu mieten, ein Geschäft zu eröffnen, verbeamtet zu werden oder ein öffentliches Amt zu bekleiden. Manch einer, der etwas „braunen Dreck“ auf seiner weißen Weste hatte, konnte sich somit von seiner Vergangenheit reinwaschen – und so erhielt der Ausdruck „Persilschein“ in den späten 1940er Jahren eine neue Bedeutung.

Christian Haringer

Von Riesenzigarren und dem Kreszentiaheim

Keine Sorge, es geht hier nicht um Klosterschwestern, die heimlich hinter verschlossenen Klosterpforten rauchen. Das passt nicht zum frommen Leben im „Provinzhaus Heilig Kreuz“, wie das ehemalige Kreszentiaheim seit 1968 heißt. Die Klosterchronik beschwert sich viel mehr in ihrem Eintrag vom 24. Juli 1917 ironisch darüber, dass die Schwester der österreichischen Kaiserin Zita von Habsburg, eine Prinzessin von Parma, die sich für einige Tage im Kreszentiaheim aufhielt, „das Haus mit ihrem duftenden Zigaretten-Aroma erfüllt“ habe.

Im Mittelpunkt soll vielmehr die größte Zigarre der Welt stehen, das Luftschifft LZ 129 „Hindenburg“, seiner Zeit und bis heute das größte Luftschiff der Welt, etwa 3,5-mal länger als ein heutiger Airbus A380. Traurige Berühmtheit erhielt die „Hindenburg“ durch ihr spektakuläres Ende. Am 6. Mai 1937 geriet das Luftschiff bei der Landung im US-amerikanischen Lakehurst (New Jersey) in Brand und stürzte ab. 36 Menschen kamen ums Leben.

Ein Jahr vorher kreiste die „Hindenburg“ auch über Altötting. Am 17. März 1936 überquerte sie am frühen Abend das Kreszentiaheim. Voller technischer Begeisterung notierte die Chronistin des Klosters: „Die Riesenzigarre hat eine Länge von 248 m und eine Stundengeschwindigkeit von 135 km. Ein Meisterwerk deutscher Technik“. Es handelte sich noch um einen Testflug, denn erst zwei Tage später erfolgte der Überführungsflug von Friedrichshafen am Bodensee nach Berlin, wo die „Hindenburg“ am 19. März 1936 dem Auftraggeber, der „Deutschen Zeppelin-Reederei“ übergeben wurde.

Auch die Altöttinger Lokalpresse schwärmte von der „Riesenzigarre“, allerdings etwas völkischer als die Schwestern des Kreszentiaheims: „Ein Stück der friedlichen Aufbauarbeit unseres Führers, ein Künder deutschen Könnens und deutscher Zielstrebigkeit. So grüßten wir alle in heller Begeisterung und dankerfüllten Herzens die Schönheit und die imposante Gediegenheit des Schiffes.“ Der Fotografenmeister Hans Strauß hielt diesen Moment im Bilde fest und druckte zur Erinnerung an den Überflug Ansichtskarten. Schon ein Jahr später gab es LZ 129 nicht mehr. Mit der „Hindenburg“ ging auch der deutsche Traum der Luftschifffahrt in Flammen auf.

Christian Haringer

Vom „Stadtheiligen auf Zeit“

„Stadtpfarrer emeritus“ Günther Mandl bezeichnet bei Andachten, Predigten und Fürbitten den Hl. Bruder Konrad von Parzham gerne als den „Stadtheiligen Altöttings“, verbrachte doch dieser Kapuzinerbruder 41 Jahre seines Lebens an der Klosterpforte des damaligen St.-Anna-Klosters, das mittlerweile nach ihm benannt wurde. Nur die Geschäftigkeit eines millionenfach besuchten Wallfahrtsortes ließ in Bruder Konrad die Demut, Bescheidenheit und Opferbereitschaft reifen, die ihm später als heroischer Tugendgrad angerechnet wurde.

Mehr noch als Bruder Konrad hielt über die Jahrhunderte die Gottesmutter ihre schützende Hand über den Wallfahrtsort. Bekannt sind zum Beispiel die Darstellungen aus der „Schau“ im Marienwerk, wo einerseits das im Himmel schwebende Gnadenbild den Schweden und Franzosen den Übertritt über den Inn verwehrte, als sie während des 30-jährigen Krieges 1648 versuchten, die Stadt einzunehmen. Ein anderes Bild zeigt den Stadtbrand von 1712, der erst gelöscht werden konnte, als man das Gnadenbild feierlich aus der Kapelle zum Brandherd trug.

Und dann so was! Ein Andachtsbild aus der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts zeigt völlig unerwartet einen ganz anderen Heiligen, der sich anmaßt, in segnender Manier über Altötting zu kreisen – ausgerüstet mit Bischofsstab und Bischofsmütze. Das Bild stellt weder den Hl. Rupert dar, der laut Lokallegende das Gnadenbild seinerzeit nach Altötting gebracht haben sollte, noch den Hl. Nikolaus, der ja immer ein gern gesehener Gast ist, sondern vielmehr den Hl. Alphonsus Maria Liguori, einen Italiener aus Neapel (1696-1787).

Zwischen 1841 und 1873 war Liguori in Altötting hoch verehrt, war er doch der Gründer des Redemptoristen-Ordens, der in diesem Zeitraum eine Altöttinger Niederlassung im St.-Magdalena-Kloster unterhielt. Bei der Kirchenrenovierung 1843 kam es sogar soweit, dass die bestehenden Altarbilder der vorderen Seitenaltäre durch neue ersetzt wurden. Das linke Gemälde, geschaffen vom Münchner Künstler Josef Holzmaier, zeigt genau das Motiv des Andachtsbildes: Bischof Alphons schwebt, begleitet von zwei Engeln, über Altötting, gütig herabblickend und mit der rechten Hand segnend. Als die Redemptoristen 1873 Altötting verlassen mussten, nahmen sie das Altargemälde mit und hängten es in ihrer neuen Niederlassung in Gars am Inn wieder auf, wo es heute noch zu bestaunen ist.

Hoffen wir, dass der Segen dieses „Stadtheiligen auf Zeit“ immer noch anhält, auch wenn er mittlerweile 45 km von Altötting entfernt gespendet wird!

Christian Haringer

Von den Anfängen des Skifahrens in Altötting

Großbritannien eine Wintersport-Großmacht! Können Sie sich das vorstellen? Wohl kaum, denn außer „Eddie the Eagle“, der in den späten 1980er Jahren den Skisprung-Zirkus bereicherte, fallen dem Laien wohl kaum andere Namen ein. Und dennoch gab es eine Zeit, in der die Briten den Wintersport dominierten. Bei der allerersten Skiweltmeisterschaft der Geschichte, ausgetragen 1931 im Schweizerischen Mürren, stellten sie zum Beispiel mit Esme MacKinnon die mit Abstand erfolgreichste Teilnehmerin, die alle vier Wettbewerbe (Slalom, Abfahrt, Lange Abfahrt, Kombination) gewann. Kurioserweise musste sie bei der Langen Abfahrt unterwegs anhalten, um einen Beerdigungszug vorbeizulassen.

Zur gleichen Zeit steckte in Altötting der Skisport noch in den Kinderschuhen. Erst 1933 ist das Skifahren erstmals in den Unterlagen des Turnvereins erwähnt, als man den Vereinsmitgliedern empfahl, durch Rodeln, Schlittschuhlauf und eben Skilauf ihr Training im Winter abwechslungsreicher zu gestalten. Nach dem Krieg gab es 1947 die erste Stadtmeisterschaft mit Langlauf im Gries und Slalom in Graming. Als Sieger gingen Hans Lang und Ernst Noack hervor. 1970 wurde offiziell eine Ski-Abteilung innerhalb des TVA gegründet, die Adalbert Siebzehnrübl leitete.

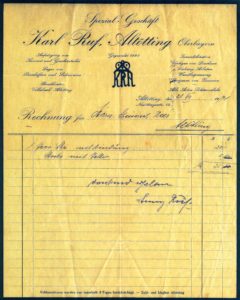

Umso erstaunlicher ist es, dass bereits 1931, also im Jahr der ersten Ski-WM, der Bäckermeister Heinrich Beer zu Altötting ein Paar Ski kaufte, ob für sich selber oder für seinen damals 25-jährigen Sohn Alfons kann man nur erahnen. Die Rechnung vom 28.12.1931 hat sich erhalten und weist 20 Reichsmark für die Ski samt Bindung auf und noch einmal 5,80 Reichsmark für Stöcke mit Teller. Zum Vergleich: Die Maß Oktoberfestbier kostet 1931 1,10 Reichsmark. In Ermangelung eines Sportgeschäfts in Altötting bezog er seine Ausrüstung vom „Spezial-Geschäft Karl Ruf, Altötting, Neuöttinger Straße 54“, das neben den erwähnten Gegenständen laut Rechnungskopf auch noch Kummet und Geschirrteile anfertigte, Reisekoffer und Lederwaren auf Lager hatte (Karl Ruf war Sattlermeister) und zudem für Innendekorationen, das Verlegen von Linoleum, Vorhang-Arbeiten, Wandbespannungen, Tapezierarbeiten und alle Arten von Polstermöbeln zur Verfügung stand. Familie Beer dürfte somit sicher zu den Ski-Pionieren Altöttings zu zählen sein. Wo der Sport ausgeübt wurde, ist leider nicht überliefert. Bereits 1908 gab es den ersten Skilift im Schwarzwald, ab den 1920er Jahren erschloss die Eisenbahn die deutschen Alpen und erste Skischulen boten ihren Dienst den Touristen an. Vielleicht war ja auch Herr Beer unter ihnen.

Christian Haringer

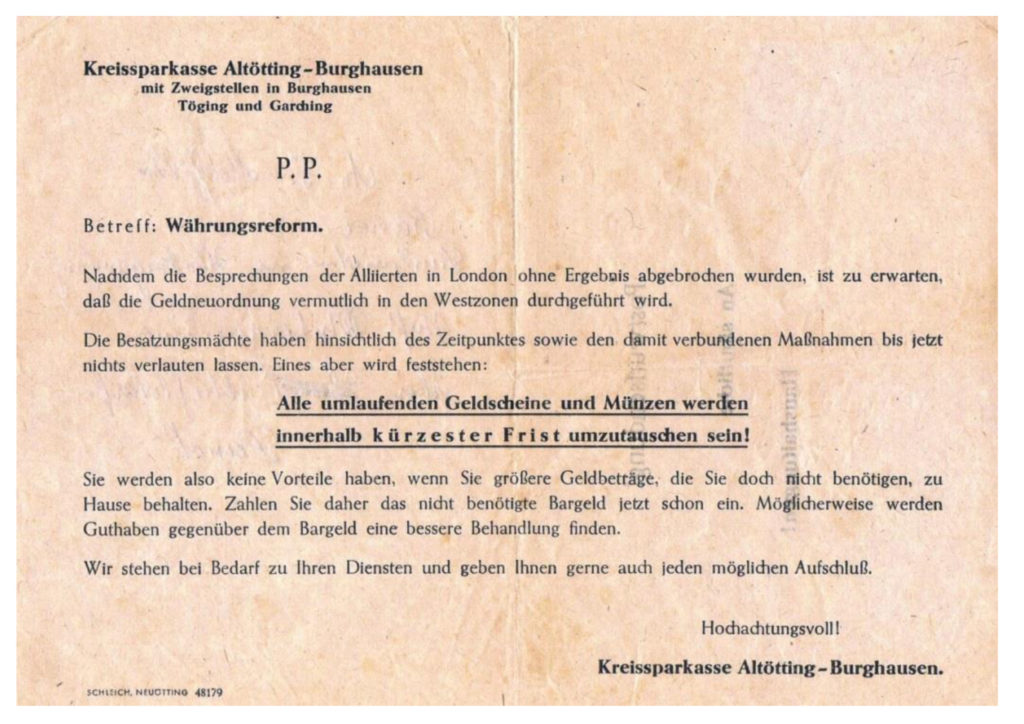

Von der Währungsreform und den Versprechen der Sparkasse

Höhere Bankgebühren, Kündigung von Sparguthaben, Negativzinsen – die deutschen Sparer bangen zurzeit um die Zukunft ihrer Rücklagen. Um einiges unsicherer als der aktuelle Geldmarkt zeigte sich die Finanzlage nach dem 2. Weltkrieg. Durch Kriegsfinanzierung, Devisenbeschränkungen und Zwangsbewirtschaftung während der NS-Zeit hatte die Reichsmark zu Kriegsende quasi ihre Kaufkraft eingebüßt.

Es blühte auch in Altötting der Schwarzmarkt, speziell abends auf dem Michaeli-Friedhof, und amerikanische Zigaretten galten als Ersatzwährung, am beliebtesten war die Marke „Lucky strike“. Manch Bauernhof im Altöttinger Umland war sogar an einem großen Schwarzschlächter-Ring beteiligt, der ohne staatliche Genehmigung heimlich hunderte Kühe, Ochsen und Kälber schlachtete und die Fleischportionen unerlaubterweise in ganz Bayern vertrieb. Im März 1948 kam es zu einem Aufsehen erregenden Prozess vor dem „Mittleren US-Militärgericht Altötting“, bei dem 39 Personen angeklagt waren.

Vor diesem wirtschaftlichen Hintergrund entschlossen sich die drei westlichen Besatzungsmächte zu einer Währungsreform, deren Vorbereitung aber im Geheimen verlief und deren genaues Datum lange Zeit unsicher war.

Auch die Kreissparkasse Altötting-Burghausen rief in diesen ungewissen Zeiten im Sommer 1948 in einer „Postwurfsendung an sämtliche Haushaltungen“ die Altöttinger Bevölkerung auf, ihr Reichsmark-Barvermögen auf ein Konto einzuzahlen, denn „möglicherweise werden Guthaben gegenüber dem Bargeld eine bessere Behandlung finden.“ Leider eine Fehleinschätzung!

Ab dem 20. Juni 1948 gab es in der Trizone, der späteren BRD, die „Deutsche Mark“ als neue Währung. Die Umstellung verlief nach einem komplizierten Verfahren: Löhne, Gehälter und Mieten wurden 1:1 umgestellt, Schulden im Verhältnis 100:10 und Bankguthaben 100:6,5. Das gleiche Umtauschverhältnis galt auch für Bargeld – allerdings mit einer kleinen Ausnahme: Die kleinen Münzen bis zu 1 Reichsmark behielten ihre Gültigkeit und wurden 100:10 getauscht, also besser als die Scheine.

Bleibt also zu hoffen, dass die Altöttinger dem Sparkassen-Aufruf nur zum Teil nachgekommen sind und lediglich ihre Geldscheine zur Bank gebracht haben, ihre Münzen aber zuhause im Sparstrumpf behielten.

Christian Haringer

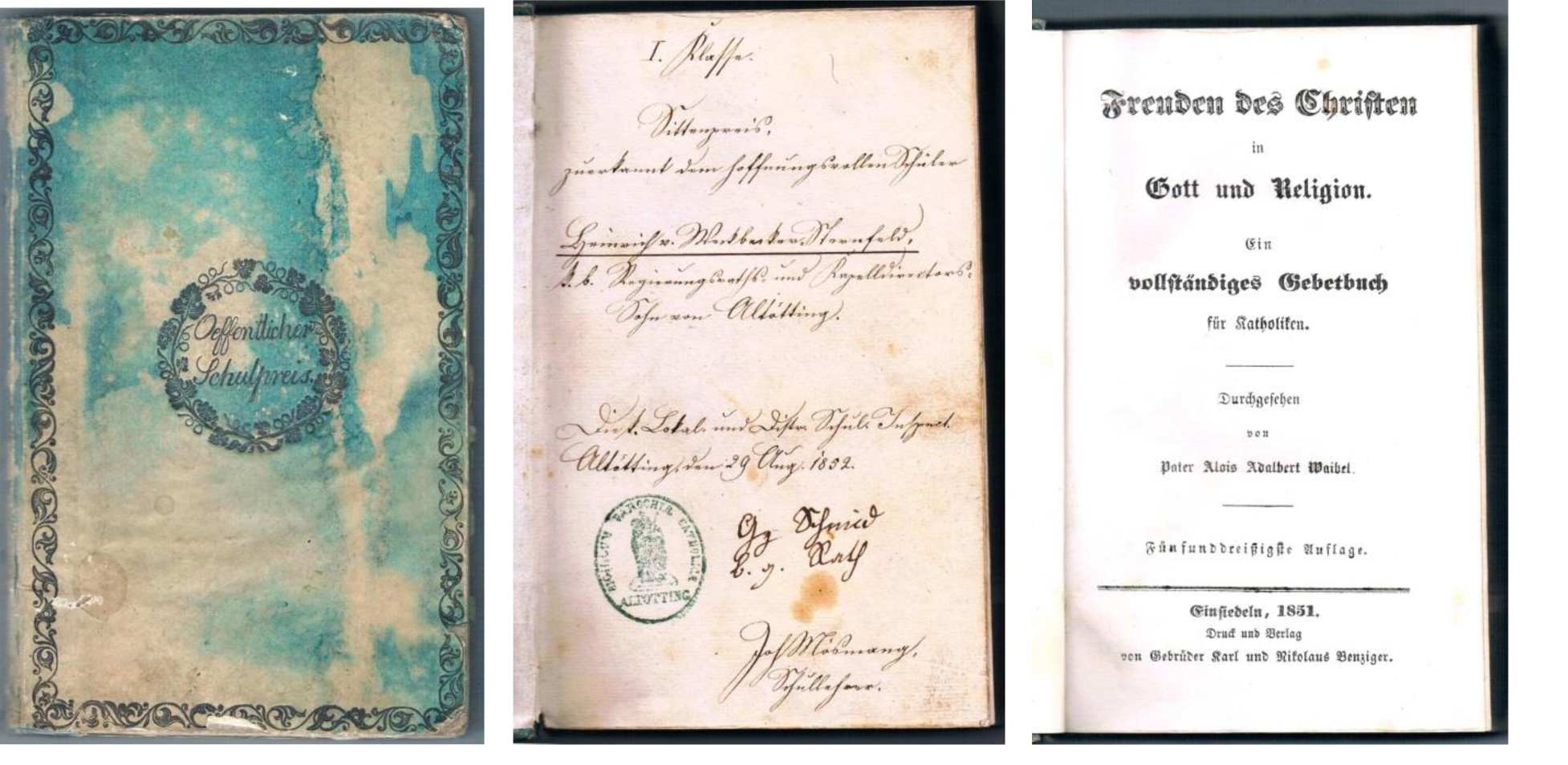

Von Schulprüfungen und Sittlichkeitspreisen

Heutzutage diskutiert man in Deutschland über ein einheitliches Abitur, sodass in allen Bundesländern die gleichen Anforderungen gestellt werden. Davon war man in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts meilenweit entfernt. Die Abschlussprüfungen an den Altöttinger Volksschulen sahen so aus, dass die Jahresprüfungen öffentlich im Kongregationssaal abgehalten wurden. Die Lehrkräfte legten eine Übersicht der behandelten Themen aus und die Honoratioren der Umgebung stellten den Schülern selbstgewählte Fragen. Hervorragende Leistungen unter anderem in Religion, Sittlichkeit und guter Aufführung, jährlichem Fortgang, Glaubenslehre und biblischer Geschichte, Lesen und Schreiben wurden mit Buchpräsenten und Sachpreisen wie zum Beispiel Zeichenmaterialien belohnt. Diese öffentlichen Prüfungen wurden in Altötting bis 1879 durchgeführt, 1880 trat an ihre Stelle eine vom „Districtsschulinspektor“ geleitete Entlassungsprüfung.

Zwei Altöttinger Buchgeschenke aus den Jahren 1852 und 1853 haben sich erhalten. Beide bekam als „Sittenpreis“ der „hoffnungsvolle Schüler Heinrich v. Weckbecken-Sternfeld, k. b. Regierungsraths- und Kapelldirectors-Sohn von Altötting“. Im Namen der „k. Lokal- und Distr. Schul-Inspect.“ unterzeichneten Stadtpfarrer Georg Schmid und Schullehrer Johann Mösmang. Ob sich der hoffnungsvolle Heinrich wohl gefreut hat? 1852 erhielt er das Buch „Freuden des Christen in Gott und Religion. Ein vollständiges Gebetbuch für Katholiken“, im folgenden Jahr das Buch „Der Leidensweg unsers Herrn Jesu Christi. Ein Gebet- und Betrachtungsbuch für die heilige Fastenzeit.“

Heutigen Schulabgängern muss man schon etwas mehr bieten, ganz abgesehen davon, dass „Sittenpreise“ auch etwas aus der Mode gekommen sind.

Christian Haringer

Vom richtigen Bauplatz der Basilika

Die Basilika St. Anna ist der größte deutsche Kirchenbau des 20. Jahrhunderts und für die Altöttinger Wallfahrtsseelsorge unverzichtbar. Als Gottesdienstraum und auch als Veranstaltungsort leistet dieser Bau seit seiner Fertigstellung 1912 wertvolle Dienste. Dabei war seine Planung alles andere als unumstritten.

Nach den 300-Jahr-Feierlichkeiten der Marianischen Männerkongregation 1899 keimte in Altötting der Wunsch nach einem großen Versammlungsraum auf. Verschiedenste Optionen und Bauplätze wurden daraufhin in den nächsten Jahren ins Auge gefasst und wieder verworfen. So gab es Überlegungen, den Kongregationssaal abzureißen und durch einen größeren Bau, der auch den heutigen Papst-Benedikt-Platz und seine angrenzenden Gebäude umfassen sollte, zu ersetzen. Auch eine Verlängerung des Kongregationssaales nach hinten in den Klostergarten wurde erwogen.

Alternativ brachte man den damals letzten freien Bauplatz am Kapellplatz ins Spiel, der aber dann durch den Rathaus-Neubau 1908 belegt wurde. Auch ein Ersatzbau anstelle der heutigen Berufsfachschule für Musik in Richtung der später errichteten Kreuzweganlage wurde kurzzeitig diskutiert, ebenso ein freies Grundstück zwischen der Schlotthamer, Rupertus- und der damals noch nicht vorhandenen Bahnhofsstraße.

Letztendlich fiel die Wahl auf das jetzige Grundstück jenseits des Mörnbachs, was in der Stadt eine heftige Diskussion hervorrief. Die Gegner befanden den Bauplatz als zu weit abgelegen und befürchteten gleichzeitig, dass ein „neues Geschäftsviertel“ entstehen könnte, das den Devotionalienläden am Kapellplatz Konkurrenz machen würde. Der Streit wurde mit Hilfe kurioser Mittel ausgetragen, nämlich durch gedruckte Broschüren, die in der Stadt verteilt wurden. Es begann mit einer Rede des Guardians des St. Anna-Kloster Pater Joseph Anton Kessler am 7. Februar 1909, die anschließend unter dem Titel „Warum eine neue Kirche in Altötting?“ in Druck gegeben wurde. Die Gegner des Kirchenbaus reagierten daraufhin mit ihrem Heftlein mit dem Titel „Ist der Bau einer Wallfahrts-Kirche wirklich eine Notwendigkeit für Altötting?“. Bald darauf gab es die befürwortende Schrift „Eine wirkliche Antwort auf die Frage „Ist der Bau einer Wallfahrts-Kirche wirklich eine Notwendigkeit für Altötting?““. Die ablehnende Reaktion ließ nicht lange auf sich warten und hieß „Eine richtige Antwort auf die „wirkliche Antwort“ in der Kirchenbaufrage.“

Kaum auszumalen, wenn es damals schon Facebook oder Twitter gegeben hätte, die Kontrahenten hätten die ganze Welt an ihren Streitigkeiten teilnehmen lassen können!

Christian Haringer

Von Faschingsbällen und Tanzkarten

Altötting gilt nicht gerade als Faschingshochburg. Die Zahl der Bälle ist in den letzten Jahren daher auch deutlich zurückgegangen. Als Höhepunkt der Saison darf wahrscheinlich der „Ball der Vereine“ angesehen werde, bei dem sich das Kultur- und Kongressforum in einen Ballsaal verwandelt.

Ganz anders in früheren Jahrzehnten, wo jeder Verein, der etwas auf sich hielt, seinen eigenen Ball veranstaltete. Dies waren zum einen gesellschaftliche Ereignisse, zum anderen aber auch ein willkommener Anlass, seine Fühler zum anderen Geschlecht auszustrecken. Im Regelfall besuchte eine junge Dame in Begleitung ihrer Eltern den Ball. Am Eingang erhielt sie vom Veranstalter eine so genannte Tanz-Karte, in der alle Tänze des Abends aufgelistet waren. Wer nun bei dem Fräulein „landen“ wollte, der musste sich beeilen, um sich mithilfe eines Eintrages in dieser Karte einen Tanz zu sichern.

Der Märklstetter-Saal am Anfang der Neuöttinger Straße war die angesagte „Location“ in der Fünften Jahreszeit. Am 6. Februar 1927 wurde dort der „Turnerball“ des TV Altötting abgehalten. Die Gebrüder Geiselberger druckten dazu die Tanz-Karte, die eine Vielzahl von unterschiedlichen Tänzen beinhaltete: Walzer, Schottisch, Francaise, Shimmy-Fox, Rheinländer, Onestep usw. Auch einen „Turnerwalzer“ gab es. Eins war aber bei allen Tänzen gleich geregelt: „Linkstanzen verboten“ stand unübersehbar auf den Karten!

Leider haben sich auf unserer Karte keine Tänzer eingetragen. Lag es an der Besitzerin, den gestrengen Eltern oder mangelte es damals in Altötting schon an tanzfreudigen Männern?

Christian Haringer